Es war einmal ein Gemäuer, bloss ein Waschhaus eigentlich, schlecht und recht auf ein um 1930 errichtetes Wohnhaus im Stadtteil Pueblo Seco gepfropft. Später dann auch bewohnt – zuletzt von einer kinderreichen karibischen Familie, wie ich aus den vom Regen verwaschenen Photoalben schloss, die auf der Terrasse liegen geblieben waren. Die genaue Ausmessung ergab eine Fläche von 25 Quadratmetern, zusätzlich 12 Quadratmeter Terrasse. Böden wie Mauern so schief wie in einer erdbebengeschädigten mexikanischen Kirche.

Das Gemäuer hatte indessen auch einige Vorteile. Zum Beispiel schöne, nach der geltenden Bauordnung unverbaubare Aussichten. Das Quartier ist längst fast durchweg fünf- bis achtgeschossig überbaut. Heute sind in so schmalen Strassen jedoch nur noch zwei Geschosse zulässig, und gerade die benachbarten Bauten, ob älter oder neuer, weisen eine geringe Höhe auf.

Zu Fuss ist man in drei Minuten am Paralelo, an der Metrostation der Linien 2 und 3; anderseits geht die Stadt nur hundert Schritt bergaufwärts abrupt in die letzten Wildräume und in die Pärke von Montjuïc über. Das Pueblo Seco oder Poblesec (der ganze Streifen südlich des Paralelo) hat einen sehr bestimmten, eher herben, in der barcelonesischen Stadtgeschichte verwurzelten Quartiercharakter; mittlerweilen ist die Bevölkerung zu mindestens 30 Prozent nicht-europäischer Herkunft. Das mag teils den relativ günstigen Kaufpreis erklären. Man schrieb das Jahr 2002, schon mitten im seit 1996 anhaltenden Immobilienboom, vielmehr –wahn; seither ist der Wert eines Quadratmeters Wohnfläche im barcelonesischen Durchschnitt auf annähernd 6000 Euro gestiegen.

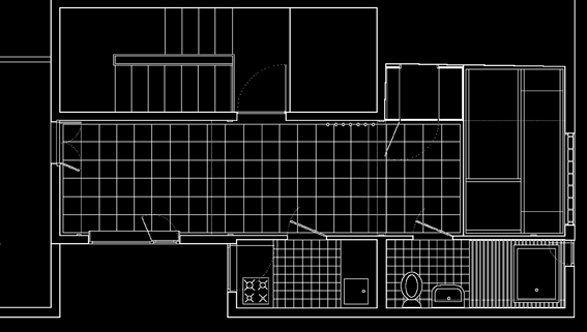

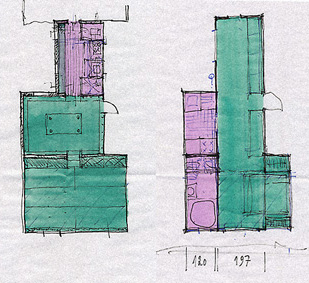

Wir kauften die Ruine, und ich lud meinen Freund Markus Grob ein, Architekt und damals Dozent in Karlsruhe. Umgehend lagen zwei Entwurfsskizzen vor. Die eine spielte die durch den Grundriss – eher Umriss – gegebene Dreiteilung durch, mit einem sechs Matten umfassenden Tatamiraum am der Terrasse gegenüberliegenden Ende. Wir entschieden uns für die andere, wagemutigere der beiden Varianten. Sie schafft einen 10 Meter langen, aber lediglich 1,97 Meter breiten Raum, von dem einerseits Küche und Bad abgetrennt werden; andererseits erweitert sich dieser Schlauch am Ende in eine Schlafnische, seitlich und oben umrahmt von einem Schrank-«Kabinett». Die Schlafstätte auch hier mit Tatami ausgelegt, darunter weiterer Stauraum: kein Millimeter durfte ungenutzt bleiben. Zwei identische, quadratische Fensteröffnungen ersetzen die bestehenden Zufallslöcher. – Das Modell sah höchst attraktiv aus:

Wir kauften die Ruine, und ich lud meinen Freund Markus Grob ein, Architekt und damals Dozent in Karlsruhe. Umgehend lagen zwei Entwurfsskizzen vor. Die eine spielte die durch den Grundriss – eher Umriss – gegebene Dreiteilung durch, mit einem sechs Matten umfassenden Tatamiraum am der Terrasse gegenüberliegenden Ende. Wir entschieden uns für die andere, wagemutigere der beiden Varianten. Sie schafft einen 10 Meter langen, aber lediglich 1,97 Meter breiten Raum, von dem einerseits Küche und Bad abgetrennt werden; andererseits erweitert sich dieser Schlauch am Ende in eine Schlafnische, seitlich und oben umrahmt von einem Schrank-«Kabinett». Die Schlafstätte auch hier mit Tatami ausgelegt, darunter weiterer Stauraum: kein Millimeter durfte ungenutzt bleiben. Zwei identische, quadratische Fensteröffnungen ersetzen die bestehenden Zufallslöcher. – Das Modell sah höchst attraktiv aus:

Hier weitere Aufnahmen des Urzustands und dieser Maquette, hier eine instruktive Projektbeschreibung (.pdf) von der Hand des Architekten, hier eine Axonometrieskizze des Kabinetts (.pdf) und hier ein Kabinett- und Tatamiplan (.pdf).

Die Bauerei war ebenso witzig wie enervierend. Sie dauerte glatt neun Monate. Die erste Bauleiterin erlitt eine Frühgeburt. Manches musste zweimal gebaut werden, zumal der 1200 Kilometer entfernt lebende Architekt die sachgerechte Ausführung nur via Telephon und E-Mail überwachen konnte. Unsere sorgenvolle Korrespondenz ist schon Literaturgeschichte; ich werde Teile davon vielleicht gelegentlich ins Netz stellen.

In dieser Galerie einige Bilder der Baufortschritte. Oh Herrlichkeit der frisch gegipsten Wände! Am meisten Verdruss gab’s mit den Fenstern. Es sollten Stahlfenster sein, so schlank wie möglich, und erst noch preisgünstig. Nachträglich würde man sich vielleicht doch eher mit marktgängigen Aluminiumprofilen abfinden. Bautechnische Komplikationen gab’s auch mit den Einblicke verhindernden Glasbausteinen des Tatami-Fensters.

Der Architekt setzte sich, obwohl es für mich eigentlich nur weisse Wände gibt, bei der Farbwahl durch: goldoliv für den Hauptraum, chinarot für Bad und Küche, rosa für das Innere des Kabinetts.

Eine Lust war natürlich die Auswahl der Accessoires, des WCs etwa (spanisch auch váter genannt). Für die Armaturen leistete man sich Vola. Der Boden: italienische Fliesen, die der Fabrikant ossidianfarben nennt. Und dann die Hölzer: nach langen und genüsslichen Abwägungen in einem Holzlager bei der Plaza España sollte es für das Bad schliesslich Sequoia sein, für die Tatami- und Fliesenrahmung Iroko.

Eine Lust war natürlich die Auswahl der Accessoires, des WCs etwa (spanisch auch váter genannt). Für die Armaturen leistete man sich Vola. Der Boden: italienische Fliesen, die der Fabrikant ossidianfarben nennt. Und dann die Hölzer: nach langen und genüsslichen Abwägungen in einem Holzlager bei der Plaza España sollte es für das Bad schliesslich Sequoia sein, für die Tatami- und Fliesenrahmung Iroko.

25 Quadratmeter! Wenig später brach in Spanien eine Debatte los, ob – angesichts der Wohnungsnot junger Menschen – das Baugesetz wieder Wohnungen von 30 Quadratmetern zulassen und selbige staatlich fördern sollte. Partout nicht begreifen konnten deren Notwendigkeit einige Altlinke, da offenbar auf immer von der Vorstellung jener kleinzelligen 50-Quadratmeter-Wohnungen verfolgt, in denen sie – wie Millionen Spanier – in den 1960er und 70er Jahren zu viert oder zu fünft eingepfercht aufwuchsen.

Ende Februar 2003 (das ist nicht die Baustelle des Monats, sondern die Baustelle des Jahrzehnts) war die Schatulle fertig. So nannten wir sie jetzt: el estuche.

Noch heute erstaunlich ist, wie die Querbelüftung im Sommer den Raum kühlt. Noch erstaunlicher, wie auf einer gerade mal 10×2 Meter messenden Fläche eine Abfolge stimmungsmässig völlig verschiedener Sphären entstanden ist: ein Schlafkabinett, ein winziger Salon und ein Speiseraum mit Aussicht. Und dazwischen blieb sogar eine Leerfläche, um eine Skulptur aufzustellen: den Nappa-Leder-Beamer des deutschen Künstlers Bernhard Martin, der natürlich zugleich als Ablagefläche dient.

Die weitere Möblierung wurde vorwiegend aus älteren Stücken bestritten: zwei Thut-Sesseln (Prototypen) und einem Aalto-Tisch; daneben einem Kleiderkarren, der im Kabinett die Regale ergänzt. Und für die Musik der (einstweilen etwas antiquierte) Muji-Player.

Ein bisschen japanisch mutet die Schatulle nicht nur wegen der Matten an, sondern ich hatte auch eine japanische Holzbadewanne in Auftrag gegeben. Zufällig war ich mit dem einzigen japanischen Holzschreiner in Spanien (und möglicherweise in Europa) befreundet. Er weigerte sich jedoch, japanisch umwunden, die Aufgabe zu übernehmen, da dies in Japan Sache von Spezialisten sei. Schliesslich fand sich ein junger Schiffbauer aus Mallorca, der sich daran wagte und den wunderbaren Zederbalken (das weiche Zedernholz kam dem unbezahlbaren oder nicht zu erlangenden japanischen Hinoko am nächsten) in eine fein verfugte Wanne verwandelte: o furo.

Als Miniatur der Miniaturen darf schliesslich die Küche mit ihren eleganten Regalen und den wiederum japanischen Schubladenboxen gelten. Hier eine Reihe weiterer Bilder des Intérieurs.

Die Terrasse bleibt hinter der zweiflügligen Tür zunächst verborgen: als das Geheimjuwel der Schatulle, ausserhalb der Schatulle! In deren Flucht bietet, sowie die Tür geöffnet wird, vis-à-vis zwischen zwei höheren Bauten ein begrünter Steilhang dem Blick sich dar: ein glücklicher Zufall.

Der abschüssige Boden der Terrasse wurde mit einem Holzrost ausgelegt, strassenseits als stattliche Sitzbank ausgeführt. Et voilà: das Frühstück kann serviert werden:

Der Blick von Montjuïc zeigt, anders als der vom Tibidabo, nicht das im Cerdá-Raster wohlgeordnete Barcelona; vielmehr eine liederliche, zerzauste Stadt, von der die Schatulle ein winziger Teil ist (Preisfrage: welcher? Rechts der Blick von Miramar durch die zuvor erwähnte Lücke).

Und unten am Paralelo scheint nachts eine Leuchtschrift dem estuche noch einen zweiten Namen zu geben: